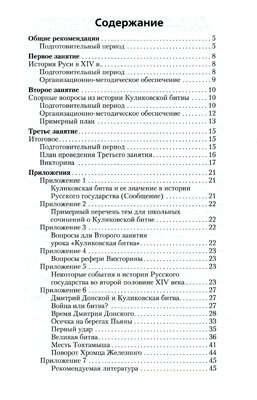

Шмундяк В.Л. "Куликовская битва: методическое пособие"

Каргалов В.В. "Куликовская битва"

Чернова М.Н, Румянцев В.Я. "Работа с документами..."

ШМУНДЯК В.Л. "КУЛИКОВСКАЯ БИТВА: МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ"

// Шмундяк, В.Л. Куликовская битва: методическое пособие

/ В.Л.Шмундяк, А.П.Торопцев. - М.: Герои Отечества, 2005. - 48. с.

В.В. КАРГАЛОВ "КУЛИКОВСКАЯ БИТВА"

(статья публикуются с разрешения редакции журнала "Преподавание истории в школе")

Неподалеку от южных рубежей Руси, там, где в реку Дон впадает речка Непрядва, раскинулось «поле чисто и велико зело». Над обширной равниной, поросшей степными травами, поднимается Красный холм. Его венчает высокий чугунный столб, на котором затейливой славянской вязью вырезана надпись: «Победителю татар великому князю Дмитрию Ивановичу Донскому - признательное потомство». Это - Куликовское поле, поле русской воинской славы.

Неподалеку от южных рубежей Руси, там, где в реку Дон впадает речка Непрядва, раскинулось «поле чисто и велико зело». Над обширной равниной, поросшей степными травами, поднимается Красный холм. Его венчает высокий чугунный столб, на котором затейливой славянской вязью вырезана надпись: «Победителю татар великому князю Дмитрию Ивановичу Донскому - признательное потомство». Это - Куликовское поле, поле русской воинской славы.

...Опустошительным ураганом прокатилось по Русской земле зимой 1237-1238 гг. «Батыево нашествие». Разоренная, обескровленная, принявшая на себя первый, самый страшный удар монголо-татарских завоевателей, Русь попала под власть золотоордынских ханов. Огромные ценности уходили в Орду в виде различных «даней» и «тягостей». В русских городах сидели ханские баскаки, следившие за тем, чтобы завоеванный, но непокорившийся народ не поднялся на борьбу. Один за другим следовали карательные ордынские походы, приносившие все новые и новые опустошения: только за вторую половину XIII столетия их было 15! Активизировали свое наступление на северо-западные рубежи Руси немецкие и шведские феодалы. Вероломная политика ордынских ханов разжигала усобицы на Руси, мешала объединить силы народа для освободительной борьбы. Но и в этих тяжелейших условиях борьба против иноземного ига продолжалась. В 1252 г. великий князь владимирский Андрей Ярославич с оружием в руках выступил против Орды гордо заявий: «Лучше мне бежать в чужую землю, чем Дружить с татарами и служить им!» Только поход большого карательного войска «царевича Неврюя» заставил тогда Русь смириться. В 1257 и 1295 гг. против завоевателей были «мятежи великие в Новгороде». В 1262 г. горожане Ростова, Владимира, Суздаля, Ярославля и «Иных градов русских» подняли восстание и изгнали «вечем» откупщиков ордынской дани - «бесурменов». В 1285 г. сын Александра Невского - великий князь Дмитрий - разгромил войска ордынского «царевича», вторгнувшиеся в русские земли. По словам летописца, он «собрался со многою ратью и пошел на них, и побежал царевич во Орду»'. Неоднократно восставали против завоевателей горожане Ростова и Твери (1289, 1293, 1320, 1327 гг.). Эти восстания привели к изгнанию из русских городов ханских соглядатаев - баскаков.

Ощутимые удары наносили завоевателям отдельные русские князья, в первую очередь московские и тверские. В 1301 г. Даниил Московский разгромил татарский отряд под Переяславлем-Рязанским и «много татар избил». В 1317 г. князь Михаил Тверской победил ордынское войско Кавгадыя, который «неволей сам побежал в станы», а тверичи «многих татар поймали и привели в Тверь». Московский князь Иван II Красный в 1358 г. не впустил в свою землю ханского посла Момат-Хожа и отказался признать «ярлык» на великое княжение, выданный ханом его сопернику - князю суздальскому. В 1365 г. рязанский князь наголову разгромил войска «царевича» Тагая, который «едва с малой дружиной убежал». В 1367 г. нижегородские полки нанесли сокрушительное поражение войску Булат-Темиря.

Непрекращавшиеся антиордынские выступления ослабляли власть завоевателей, но не могли еще свергнуть монголо-татарского ига. Для этого требовались общерусские усилия.Условия для решительной схватки с Ордой начали складываться только в великое княжение Дмитрия Ивановича Донского (1359-1389 гг.).

XIV столетие было для Руси временем больших сдвигов в области хозяйства, политики и культуры. Страна залечивала раны, нанесенные «Батыевым Погромом» и последующими ордынскими вторжениями. Развивалась экономика Руси, появлялись новые села и города. Москва была окружена целой цепью новых, быстро развивавшихся городов (Звенигород, Можайск, Руза, Верея, Боровск, Ярославец, Серпухов). После долгого перерыва возобновляется каменное строительство, начинается чеканка русских денег. Больших успехов добилось сельское хозяйство. Страна богатела, набирала силы.

Уже в XIV в. стали заметны успехи русской культуры. В Москве, Твери, Новгороде и других городах развивалась литература, иконопись, прикладное искусство, фресковая живопись. Академик М. Н. Тихомиров считал возможным говорить о «русском Возрождении» XIV-XV вв.

Серьезные изменения происходили в политической области: начался процесс складывания единого Русского государства с центром в Москве. Параллельно с этим шел процесс складывания русской (великорусской) народности. Во второй половине столетия Москва становится признанным политическим центром Руси, под властью московских князей объединялась большая часть междуречья Оки и Волги. Однако объединение страны, которое являлось главным условием успешной борьбы с монголо-татарским игом, было сложным и длительным делом. На Руси еще сохранялись сильные самостоятельные княжества (Тверское, Рязанское, Нижегородское, Смоленское, земли Новгорода и Пскова). Поэтому великому князю Дмитрию Ивановичу приходилось постоянно вести войну и против внешних врагов, наиболее опасными из которых были монголо-татары, и с противниками объединения Руси. По словам Ф. Энгельса, «в России покорение удельных князей шло рука об руку с освобождением от татарского ига». Дмитрию Донскому удалось победить своих соперников. После нескольких лет войны, в 1268 г., был окончательно сломлен Дмитрий Константинович Суздальский, претендовавший на великое княжение. Когда спустя два года ханский посол ему «принес ярлыки на княжение великое Владимирское», тот сам уже «не захотел» принять этот опасный ордынский «подарок». В 1375 г. была побеждена Тверь. Против Михаила Тверского, получившего было ханский ярлык на великое княжение, московский князь Дмитрий Иванович собрал фактически общерусское войско: в походе на Тверь участвовали 20 князей и войско из Великого Новгорода! Тверской князь, не дождавшись помощи от Литвы и «видя свое изнеможение, понеже вся Русская земля встала на него, послал к великому князю Дмитрию Ивановичу с челобитьем, прося мира и во всю волю даяся».

Политические изменения, происходившие на Руси, привели к изменениям в организации вооруженных сил. Русское войско оставалось феодальным по своему характеру, но великий московский князь уже стал его признанной главой. Основу войска составляли «двор» великого московского князя, городовые полки Москвы и других городов Московского княжества. К этому ядру во время больших походов присоединялись полки «служилых» князей и союзных княжеств. Все полки имели единообразную организацию, делились на десятки, сотни и тысячи. Командовали полками князья и опытные воеводы. Русское войско под командованием Дмитрия Ивановича было способно действовать согласованно, по единому плану, что и сыграло решающую роль в войне с Ордой.

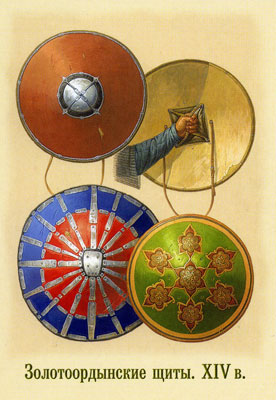

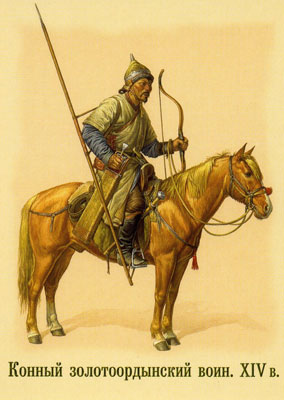

Давно отошли в прошлое времена, когда смерды-ополченцы выходили на поле боя с кольями или «киями» (палками): экономический подъем позволил накопить необходимые материальные средства для войны с Ордой. Русские воины имели копья, короткие прямые мечи, сабли, булавы и чеканы, легкие метательные «сулицы», дальнобойные луки и стрелы с закаленными остриями, способные пробивать доспехи врага. Многие воины шмели остроконечные шлемы и кольчуги, почти все - крепкие щиты.

Единство русского войска кроме авторитета великого московского князя обеспечивалось общностью политической цели - всенародным стремлением к свержению ненавистного монголо-татарского ига. Патриотический подъем, высокий боевой дух - вот что отличало русских воинов, выходивших на битвы со своимл извечными врагами - ордынцами.

Политическое объединение значительной части Руси под главенством великого московского князя позволило создать надежную систему обороны южных границ от ордынских набегов: время безнаказанных монголо-татарских разбоев на русских землях отходило в прошлое. Чтобы преградить дорогу ордынцам, к рубежам выходили полки многих князей. В 1373 г., по свидетельству летописца, «князь великий Дмитрий Иванович Московский, собрався со всей силой своей, стоял у реки Оки на берегу, и брат его князь Владимир Андреевич пришел к нему из Нижнего Новгорода на берег к Оке реке, и татар не пустили, и все лето там стояли». Спустя три года снова «князь великий Дмитрий Иванович Московский ходил с ратью за Оку реку, остерегаясь рати татарской». В следующий раз русские полки вышли за Оку в 1378 г., когда ордынский воевода Бегич, «собрав воя многи», двинулся в поход на Русь. Русское войско встретило татар на реке Боже, правом притоке Оки. Противники несколько дней стояли друг против друга на противоположных берегах Вожи: Бегич не решался на атаку. Ордынцы привыкли к другому - нападать внезапно, на неподготовленного врага, а на Воже против них стояли в боевом порядке русские полки. В центре, «в челе», был сам Дмитрий Иванович, а по бокам, «на крыльях», полки князя Даниила Пронского и Андрея Ольгерьдовича Полоцкого.Битва началась 11 августа, «зело : вечере». Ордынцы переправил через Вожу и напали на центр русского войска. Русские полки встретили их комбинированным встречным ударом - с фронта и с обоих флангов - и разгромили. По словам летописца, татары «побежали за реку за Вожу, побросав копья свои, и наши, вслед за ними погнавшись, били, секли, кололи и пополам рассекали, и убили их множество, а иные в реке утонули». В битве погиб и воевода Бегич. К. Маркс высоко оценил победу.

«Дмитрий Донской, - писал он, - совершенно разбил монголов на реке Воже (в Рязанской области). Это первое правильное сражение с монголами, вы играное русскими».

Были, конечно, в войне с орд цами и неудачи. Показательно, наиболее крупное поражение р ского войска на реке Пьяне 1377 г. было связано со слабой дисциплиной, свойственной феода ным ополчениям. Сам Дмитрий Иванович в этом походе не участвовал, а воеводы-бояре не приняли никаких мер предосторожности против неожиданного нападения: ездили без доспехов, оружие воинов везли на телегах, пьянстволи. Подвергнувшись внезапному нападению ордынцев, передовой отряд русского войска был разбит, воины пытались перебраться через реку Пьяну и во множестве тонули. В дальнейшем великий князь: Дмитрий Иванович сам возглавлял все крупные походы, показав себя превосходным организатором и и ководцем.

Неоднократные бои второй половины 70-х годов были лишь прологом к большой войне, к которой готовились и Русь и Орда. Власть в Орде захватил темник Мамай,который после ожесточенной междуусобной борьбы, по словам летописца, «многих царей и князей избил и поставил себе царя по своей воле». Он сумел объединить большую часть ордынских «улусов» собрал огромное войско для похода на Русь.

Летописцы сообщали, что Мамай пошел в поход «со всеми князьями ордынскими, с всею силою татарскою и половецкою». В составе войска Мамая были также наемные отряды «бесерменов» (мусульмане волжских городов), армян, «фрягов» (итальянцы из городов Крыма), черкесов, «ясов» (осетин), «буртасов» (племена Поволжья). Численность войска Мамая достигала примерно 300 тыс. человек. Это была грозная сила, и Мамай, предпринимая поход, ставил перед собой далеко идущие цели. Автор летописной «Повести и побоище на Дону» писал, что Мамай задумал разорить Русь, «как при Батые было». Речь шла о восстановлении полного владычества Орды над Русью.

Сокрушительный разгром на реке Воже показал возросшую военную мощь Руси, и Мамай, готовясь к походу, искал союзников. Самым сильным из них был литовский великий князь Ягайло. Дмитрий Иванович к этому времени начал уже борьбу за воссоединение русских земель, захваченных литовцами после «Батыева погрома», московские войска овладели Трубчевском и Стародубом. При этих условиях союз Ягайло с Мамаем был совершенно естественным: оба были заинтересованы в ослаблении Руси.

Надеялся Мамай и на тайных помощников среди русских князей, недовольных возвышением Москвы. Явно враждебно по отношению к Москве был настроен тверской князь Михаил Александрович. Открыто выступил на стороне Мамая рязанский князь Олег Иванович. Они «приложились ко царю Мамаю». Против великого князя Дмитрия Ивановича образовалась, таким образом, целая коалиция.

План похода на русские земли был принят Мамаем с расчетом на совместный, комбинированный удар. Он хотел соединиться в верховьях Дона или на Оке с войсками литовского князя Ягайло и Олега Рязанского. Но этот план был разгадан великим князем Дмитрием Ивановичем. В степи была послана из Москвы «крепкая сторожа», а затем и «вторая сторожа», которая сообщила, что «неложно идет царь Мамай на Русь, совокупясь с Олегом, князем Рязанским, и с Ягайлом, князем Литовским, и еще не спешит царь, но ждет осени, когда совокупится с Литвою». Получив -это известие, Дмитрий Иванович принял смелое решение: не ждать врага на реке Оке, а выйти в степь, к верховьям Дона, навстречу Мамаю, и предупредить соединение сил врагов.

Немедленно после получения сведений о походе Мамая великий князь Дмитрий Иванович начал собирать войско. По всем русским землям были разосланы великокняжеские гонцы. По словам летописца, Дмитрий Иванович стал «собирать воинства много и силу великую, соединяясь с князьями русским и бывшими под ними князьями местными». Вскоре в Москву «пришли князья белозерские, крепкие и мужественные на брань, с воинами своими, пришли ярославские князья со всеми своими силами и князья устюжские, и иные многие князья и воеводы со многими силами». Остальные рати должны были собраться в Коломне, куда двинулось и войско из Москвы: «великий князь повелел всем людям быть на Коломне месяца августа в 15 день». Здесь Дмитрий Иванович «урядил» полки, назначил воевод. По свидетельству летописца, он собрал «воинов своих 100000», опроче князей русских и воевод местных. От начала не было такой силы князей русских, было всей силы и всех ратей числом с полтораста тысяч или с двести тысяч». По исчислениям историков, численность русского войска составляла примерно 150 тыс. человек.

Войско Дмитрия Ивановича в основном состояло из военных сил русских княжеств. В него входили также отдельные украинские и белорусские отряды, возглавляемые воеводой Дмитрием Боброком-Волынцем, князьями Андреем Полоцким и Дмитрием Брянским. Основное ядро войска составили москвичи, причем не только московские князья и воеводы с дружинами, но и народное ополчение, москвичи-«небывальцы» (т. е. не бывшие раньше в битвах). Сохранившиеся в Новгородском хронографе имена этих «небывальцев» свидетельствуют, что это были люди из самых «низов»: Юрка-Сапожник, Васюк Сухоборец, Сенька Быков, Гриня, все «молодые люди». Остальные полки выставили земли, уже вошедшие в состав образующегося Русского государства, или мелкие удельные княжества, находившиеся под властью Москвы (князья белозерские, ярославские, брянские, муромские, елецкие, мещерские и др.).

Однако сохранившаяся феодальная раздробленность помешала собрать все силы страны для отпора врагу: рязанский князь оказался на стороне Мамая, в битве не участвовали полки Новгородской, Тверской, Нижегородской, Смоленской земель, составлявшие, по подсчетам академика М. Н. Тихомирова, примерно 1/3 военных сил Северо-Восточной Руси. И все же, несмотря на это, Дмитрий Иванович располагал войском, достаточным для разгрома Мамая. Это свидетельствовало о возросшем экономическом, политическом и военном потенциале Северо-Восточной Руси.

Из Коломны русское войско пошло вдоль Оки, к устью реки Лопасни (65 км от Коломны). Сюда же спешили «все вои остаточные». Видимо, Дмитрий Иванович решил обойти основную территорию враждебного ему Рязанского княжества и одновременно отрезать от лагеря Мамая литовские полки, остановившиеся в городе Одоеве. Этот план полностью удался: Ягайло не сумел прийти на помощь своему союзнику. В степь была отправлена «третья сторожа» во главе с Семеном Меликом, «чтобы встретились со стражей татарской и подали скоро весть».

30 августа русское войско переправилась через Оку и 4 сентября пришло «на место, называемое Берёзуй, за двадцать два поприща до Дона» (теперь с. Березово на Епифанской дороге). «Сторожа» Семена Мелика захватила «языка знатного», который сообщил: «Ныне! Царь на Кузмине-гати, не спешит, но ожидает Олега - князя Рязанского и Ягайла - князя Литовского. Через три дня будет на Дону». 5 сентября русское войско подошло к Дону, к устью речки Непрядвы. Все войска уже были сосредоточены в одном месте: «туда пришло много пешего воинства, и жители, и купцы со Всех земель и городов, и было страшно видеть, какое множество людей собралось, готовясь в поле против татар».

Великий князь Дмитрий Иванович собрал в деревне Чернова военный совет, на котором поставил вопрос о дальнейших действиях: «Что сотворим? Где битву устроим против татар, на сей стороне Дона или на другой стороне Дона?» Мнение князей и воевод было единодушным: наступать. Тогда Дмитрий приказал: «Братья! Лучше честная смерть, чем злая жизнь. Лучше было не выходить против врага, чем пойти и, ничего «не сделав, возвратиться вспять. Перейдем все за Дон и там положим головы свои!» Он «повелел каждому полку строить мосты через Дон, а самим в доспехи наряжаться».

Русские полки переправились через Дон и вышли на Куликовское поле. Мосты по приказу князя Дмитрия были разрушены - отступать никто не собирался. Русское войско изготовилось к бою.

В центре поля стоял «большой полк» Великого князя Дмитрия Ивановича, На флангах - полк правой руки во главе с князьями Василием Ярославским и Федором Моложским. Позади расположился резервный полк Дмитрия Брянского. Вперёд был выдвинут сторожевой полк князей Семена Оболенского и Ивана Тарусского. А в Зеленой дубраве, позади левого фланга, спрятался засадный полк. Им командовали брат великого князя Владимир Андреевич и воевода Дмитрий Боброк-Волынец. «И исполчились полки все, и возложили на себя доспехи, и стали на поле Куликовом, на устье Непрядвы-реки...»

Утром 8 сентября был сильный туман, «мгла великая по всей земле, как тьма». Только к 11 часам утра туман рассеялся, и Дмитрий «повелел полкам своим выступати». Тогда же «сила татарская пошла с холмов», возвышавшихся на южном краю Куликовского поля. Русский и ордынский строй, ощетинившись копьями, стали друг против друга, «и не было места, где им расступиться, и страшно было видеть две силы, сходящиеся на кровопролитие...». Сам Дмитрий в доспехах простого воина находился в первых рядах русского войска.

Куликовская битва началась традиционным поединком. Когда «уже близко сошлись обе силы, выехал из полка татарского богатырь великий». Навстречу ему вышел рядовой русский ратник Пересвет, «и ударились крепко, так громко и сильно, что земля затряслась, и упали оба на землю мертвые». После этого, примерно в полдень, «сступились полки». Куликовская битва началась.

Условия местности не позволили татарам наносить излюбленные ими фланговые удары: русские полки стояли сплошной стеной от Непрядвы до Смолки и Зеленой дубравы. Мамаю пришлось атаковать в лоб. «И была брань крепкая, и сеча злая, и лилась кровь, как вода, и падало мертвых бесчисленное множество от обоих сторон, от татарской и русской. И падало тело татарское на христианское, а христианское тело на татарское, всюду множество мертвых лежало, и не могли кони ступать по мертвым. Не только оружием убивали, но и под конскими ногами умирали, от тесноты великой задыхались, потому что не могло вместиться на поле Куликовом, между Доном и Мечей, такого множества сошедшихся сил».

Главный удар Мамая был направлен на центр русского строя, где стояла «пешая русская великая рать», крестьянское ополчение и городовые полки. Тяжелы были потери пешей рати. По словам летописца, она «как Сено скошенное лежала». Погиб весь сторожевой полк. Но «большой полк», несмотря на потери, выстоял. Псковские, владимирские и суздальские ратники отразили здесь натиск врага. Устоял и полк правой руки. Ордынцы несколько оттеснили русские полки, но решающего успеха не добились.

Тогда Мамай перенес главный удар на левый фланг русского строя. «И тут пешая рать, как дерево, сломилась, и начали татары одолевать». Упорно отбиваясь, полк левой руки медленно отступал назад, к Непрядве. Ордынская конница стала охватывать с фланга «большой полк». Резервный полк не смог сдержать ее натиск. Казалось, победа уже склоняется на сторону Мамая.

Но в Зеленой дубраве, потаенно от врага, стоял свежий запасный полк, и «князь Владимир Андреевич с избранным воинством и с мудрым и удалым воеводой Дмитрием Боброком-Волынцем» ждали удобного момента, чтобы нанести Мамаю смертельный удар. В три часа дня, когда все ордынское войско ввязалось в битву, когда не осталось резервов у Мамая и прорвавшаяся ордынская конница подставила под удар незащищенный фланг, воевода Боброк-Волынец сказал: «Час пришел!». Засадный полк вылетел из дубравы и ударил во фланг и в тыл ордынцам. От неожиданного удара «пришли в ужас татары и устрашились». Та часть ордынской конницы, которая оказалась в глубине русского строя, побежала к Непрядве. Большая часть этих ордынцев потонула в быстрых водах реки. А остальные ордынцы поспешно отступили обратно, к Красному холму, с которого наблюдал за битвой Мамай. Ободренные успехом, двинулись вперед все русские полки. «И побежали полки татарские, а русские полки за ними погнались, били и секли. Побежал Мамай с князьями своими в малой дружине. И многие татары пали от оружия христианского воинства, а другие в реке утонули. И гнали их до реки Мечи, а конные полки гнались до станов их и захватили имения и богатства их много». Победа была полной: войска Мамая больше не существовало. Сам Мамай вскоре погиб в междоусобной войне.

Восемь дней простояло русское войско на Куликовском поле, «на костях». На призывные сигналы труб собирались к полковым стягам уцелевшие ратники. Нелегкой ценой была добыта победа. Воеводы сообщили великому князю: «Княже, осталось всех нас 40 тысяч!»

Значение Куликовской битвы было огромно. Золотой Орде был нанесен страшный удар, от которого она уже не могла оправиться. Союзники Мамая поспешно отступили. Узнав о победе русского войска, «князь Ягайло со всею силой литовскою побежал назад с великой скоростью». Князь Олег Рязанский тоже «отбежал от града своего Рязани и побежал к Ягайлу, князю Литовскому». В дальнейшем их военные действия против Москвы ограничились отдельными попытками литовских и рязанских отрядов отнять военную добычу у русских воинов, возвращавшихся через Рязанскую землю. Развязать большую войну с великим князем Дмитрием Ивановичем, овеянным славой победы на Куликовском поле, ни Ягайло, ни Олег не решились.

Победа на Куликовском поле вписала славную страницу в русскую военную историю. Великий князь Дмитрий Иванович, прозванный в честь этой победы Донским, проявил себя в подготовке и проведении битвы выдающимся полководцем своего времени. В условиях еще не изжитой феодальной раздробленности он сумел собрать большое войско, умело сосредоточил его в стратегическом выгодном месте и скрытно, в обход враждебного Рязанского княжества, вывел на южные рубежи. Дмитрию Донскому удалось благодаря смелой наступательной тактике предупредить объединение татарских и литовских сил, быстро разгромить главного противника - Мамая и тем самым решить одним ударом исход всей войны. Место битвы было выбрано Дмитрием Донским с учетом особенностей военной тактики кочевников: на Куликовском поле правый фланг русского войска был прикрыт рекой Непрядвой, а левый - речкой Смолкой и Зелёной дубравой, что помешало Мамаю наносить фланговые удары конницей. На поле битвы Дмитрий Донской сумел навязать свою волю, противнику, сражение проходило по составленному им плану. «Большой полк» отбил все атаки врага, и Мамай вынужден был двинуть свою конницу на полк левой руки, за которым ее подстерегал спрятанный до начала битвы в Зеленой дубраве засадный полк. Внезапный удар засадного полка во фланг и в тыл татарской коннице вызвал замешательство врага и поверг его в бегство.

Сам Дмитрий Донской проявил битве большое мужество и самопожертвование. В доспехах простоте воина он «прежде всех стал на бой и впереди с татарами много бился», после боя «был доспех его весь избит и изранен». По словам летописца, князья и воеводы уговаривали Дмитрия Ивановича не принимать личного участия в сече: «Княже, не становись впереди биться, но стань сзади, или на крыле, или где-нибудь в другом месте». Но Дмитрий отказался, заявив: «Да как же я скажу кому-нибудь: «Братья, встанем крепко на врага!» - а сам встану сзади и лицо свое скрою? Не могу я так сделать, чтобы таиться и скрывать себя, но хочу как словом, так и делом прежде всех начать и прежде всех голову положить, чтобы прочие, видя мое дерзновение, так же сотворили с многим усердием!» Дмитрий Иванович «как сказал, так и сделал, прежде всех, начал биться с татарами, да со всех сторон его обступили татары, как вода, и много по голове и по плечам и по животу его били и кололи и секли, но спасся он от смерти только утомлен был от великой битвы почти до смерти». В летописи сохранилось описание мужественного князя: «Был же сам он очень крепкий и мужественный, и телом велик и широк, и плечист, и тяжел собою, бородой же и волосами черен, взором удивителен».

В пособии М.В.Нечкиной и П.С.Лейбенгруба не подчеркнут предательский характер действий князя Олега Рязанского, а также не показано личное мужество Дмитрия Донского в Куликовском сражении. Между тем эти исторические факты помогают учащимся глубже понять остроту борьбы за объединение страны, позицию местных феодалов и историческое значение деятельности выдающихся полководцев прошлого в борьбе с иноземными захватчиками.

Подвиг русского народа в Куликовской битве был прославлен в поэтическом произведении древнерусской литературы — «Задонщине», написанной по свежим следам событий Софонием Рязанцем. «Задонщина» пронизана мыслью о единстве Руси, о том, что именно объединение русских сил явилось главной причиной победы. Разгром орды Мамая представлен в «Задонщине» общерусским делом: «Кони ржут на Москве, звенит слава по всей земле Русской. Трубы трубят на Коломне, в бубны бьют в Серпухове, стоят стяги у Дона Великого на берегу. Звонят колокола вечевые в Великом Новгороде, стоят мужи новгородские у святой Софии, говоря: «Уже нам, братья, на помощь великому князю Дмитрию Ивановичу не поспеть»... Съехались все князья русские к Дмитрию Ивановичу».

Еще столетие после Куликовской битвы длилось монголо-татарское иго, но характер взаимоотношений с ордынскими ханами уже изменился. Татары теперь осмеливались нападать на русские земли только неожиданными набегами, «изгоном», и часто терпели поражение. Ханские ярлыки на великое княжение превратились в пустую формальность: московские князья стали передавать великокняжеский титул по наследству, как «отчину». Прекратилась выплата регулярной дани, ордынский «выход» был похож больше на подарки, которыми Русь откупалась от грабительских нападений. Свержение ига было теперь вопросом времени, и это хорошо понимали русские князья, включившие в свои духовные и договорные грамоты пункты, которые предусматривали изменение межкняжеских отношений, если «переменит бог Орду» и выплаты ханам прекратятся совершенно.

// Каргалов В.В. Куликовская битва // Преподавание истории в школе. - 1972. - № 5. - С. 18-25.

ЧЕРНОВА М.Н., РУМЯНЦЕВ В.Я. "РАБОТА С ДОКУМЕНТАМИ..."

(материал публикуется с разрешения авторов)

Документ № 31. Из «Сказания о Мамаевом побоище»: о Куликовской битве

Вопросы и задания к документу № 31:

1. Найдите в сказании образные черты. Как вы думаете, с какой целью автор использовал этот прием для описания исторического события?

2. Как надо понимать выражение «старец Пересвет»?

3. С какой целью князь Дмитрий Иванович обменялся доспехами с Бренком?

4. На основании фрагмента «Сказания» сделайте выводы о причинах победы русских воинов на Куликовом поле. В чем значение этой победы?

Текст:

"Уже близко сходятся сильные полки, выехал злой печенег из великого полку татарского, показывая свое мужество перед всеми. Подобен он был древнему Голиафу: пять сажен высота его, а трех сажен ширина его. Увидев его, старец Александр Пересвет, который был в полку Владимира Всеволодовича, выехал из полка. Бросился он на печенега, говоря: «Игумен Сергий, помогай мне молитвою». Печенег же устремился против него. И ударились крепко копьями, едва земля не проломилась под ними. И упали оба с коней на землю и скончались.

Дмитрий и Андрей Ольгердовичи прибыли быстро на Дон, и застали великого князя Дмитрия Ивановича Московского еще на этой стороне Дона, на месте под названием Березуй, и тут соединились. Князь же великий начал советоваться с братом своим и с новонареченною братьею, с литовскими князьями: «Здесь ли останемся или переправимся через Дон?» И сказали ему Ольгердовичи: «Если хочешь крепкого войска, то вели переправиться через Дон, и да не будет ни у кого ни единого помышления об отступлении. А о великой силе татар не думай, потому что не в силе Бог, а в правде».

Укрепив полки, он снова пришел под свое черное знамя, и сошел с коня, и сел на иного коня, и снял с себя царскую одежду, и надел другую. Своего же коня дает Михаилу Андреевичу Бренку и ту одежду возложил на него, потому что он любил Бренка чрезвычайно, и то черное знамя велел своему оруженосцу возить над ним. Под тем знаменем Бренк и убит был за великого князя.

И сошлись грозно оба великих войска, крепко сражались, жестоко друг друга уничтожали, не только от оружия, но и от великой тесноты под конскими ногами умирали, потому что нельзя было вместиться на том поле Куликовом: место то между Доном и Мечею было тесным. И третий, и четвертый, и пятый, и шестой час крепко. Неослабно бьются христиане с погаными татарами.

Когда же настал седьмой час дня, божьим попущением, наших ради грехов, начали поганые одолевать. Многие сыны русские погибли. Самого великого князя тяжело ранили и сбили с коня. Многажды подсекали знамена великого князя, но не истребили их божьей милостью, еще больше они укрепились.

Пришел восьмой час дня, южный ветер потянул позади нас. И закричал Волынец громким голосом: «Князь Владимир, наше время приспело и час подходящий пришел!» Единомысленные же друзья выехали из дубравы зеленой на великую силу татарскую и начали поганых татар немилостиво убивать. И обратились поганые в бегство и побежали. Сыны же русские гнались и убивали их.

Стоял князь великий за Доном на костях восемь дней, пока не отделили христиан от нечистивых. Христианские тела в земот закопали, а нечестивых тела бросили зверям и птицам на расхищение. Погибло у нас всей дружины двести пятьдесят тысяч три тысячи, а осталось у нас дружины пятьдесят тысяч".

// Чернова, М. Н. Работа с документами на уроках истории. 10 класс / М. Н. Чернова, В. Я Румянцев. - М.: Айрис-пресс, 2008. - 192 с.

Пособие предназначено для работы с историческими документами на уроках истории в 10 классах общеобразовательных школ, а также для подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ но истории России и вступительных экзаменов в гуманитарные вузы.

К каждому документу составлены вопросы и задания разного уровня сложности, которые развивают у школьников такие навыки умственной деятельности, как анализ и сравнение, способность к рассуждению и оценке исторического источника.

Исторические свидетельства - это источники знаний, памятники различных эпох. Особенно важно формирование у подрастающего поколения научного подхода к ним, осознание их ценности. Документы призваны помочь учащимся глубже понять различные исторические эпохи, установить и «почувствовать» их специфику, ощутить их особенный колорит, в какой-то степени соприкоснуться с мыслями, чувствами и переживаниями живших тогда людей. Ряд документов позволяет увидеть конкретных деятелей, проявивших себя в истории.

Подбор и последовательность документов, а также методический аппарат к ним в полной мере соответствуют целям и задачам обучения истории, требованиям образовательного стандарта и программам, рекомендованным Министерством образования и науки РФ. Соответствие учебному курсу Истории России с древнейших времен и общепринятой схеме учебного процесса делает работу сданным пособием возможной и удобной, вне зависимости от конкретных учебников истории.

ЧЕРНОВА М.Н. "ТЕСТЫ..."

(материал публикуется с разрешения автора)

1. «На Москве кони ржут, звенит слава русская по всей земле Русской. Трубы трубят на Коломне, бубны бьют в Серпухове, стоят стяги у Дона великого на берегу».

Такая обстановка имела место в период правления московского князя:

а) Дмитрия Донского;

б) Ивана Калиты;

в) Ивана Красного;

г) Ивана III.

2. В битве на Куликовом поле русскими воинами руководил князь Дмитрий Иванович Донской, а ордынцами:

а) Ахмат;

б) Чингисхан;

в) Мамай;

г) Батый.

3. Битва на Куликовом поле началась поединком двух богатырей. Ордынцы выставили Челубея, а русские:

а) Родиона Ослябю;

б) Александра Пересвета;

в) Дмитрия Донского;

г) Дмитрия Боброка.

4. «Позади у воинов Непрядва, Слева — затуманившийся Дон. И простор великий только на два,

Только на два стана разделен», — это событие связано с князем:

а) Александром Невским;

б) Иваном Калитой;

в) Дмитрием Донским;

г) Андреем Боголюбским.

5. «И летели стрелы их в город, словно дождь из бесчисленных туч»,— так описывает летописец осаду Москвы в 1382 г.:

а) Батыем;

б) Мамаем;

в) Тохтамышем;

г) Ахматом.

6. Он был сторонником братской любви и единения; он благословил Дмитрия Донского; он был канонизирован еще при жизни людей, знавших его.

Это сказано о:

а) митрополите Макарии;

б) настоятеле Троицкого монастыря Сергии Радонежском;

в) митрополите Филиппе;

г) митрополите Петре.

// Чернова М. Н. Тесты по истории России IX—XX веков: пособие для учащихся и учителей. - Москва: Дом Педагогики, 1998. — 96 с.

История богата личностями, порой очень противоречивыми, чья деятельность влияла на исторический процесс,

решала одни вопросы и одновременно порождала другие. Обращение к персоналиям помогает школьникам охарактеризовать

эпоху, обобщить известные факты, а также получить дополнительную информацию, интересные сведения о том или ином

человеке, проявившем себя в конкретных исторических условиях, увидеть историю с живыми людьми.

Предложенные тесты позволяют не только проверить степень усвоения информации, но и несут обучающий акцент,

развивают творческое мышление школьников, повышают интерес к предмету.

Тесты могут быть применены в работе учебных пар, подгрупп, в индивидуальной работе; могут быть включены учителем

в объяснение нового материала, а также могут использоваться при проведении конкурсов, интеллектуальных игр, олимпиад.

Наверх

ЧЕРНОВА М.Н. "КУЛИКОВСКАЯ БИТВА: ИСТОРИЧЕСКАЯ ИГРА"

Предлагаемая игра по теме "Куликовская битва" сориентирована на учащихся среднего звена и прежде всего на те классы, где тема "Куликовская битва" в соответствии с программой изучается. В этом случае в игровой форме учитель может проверить на уроке степень изученности темы, увидеть имеющие место пробелы в знаниях и устранить их.

Игра состоит из нескольких этапов и предполагает индивидуальную (самостоятельную) работу с заданиями, либо соревнование команд.

Материал игры может использоваться фрагментарно при повторении пройденного.

Объем учебного времени 45 минут.

Данная игра призвана акцентировать внимание учащихся на роли и значении Куликовской битвы в русской истории, обратить ребят к лучшим военным традициям страны, наших предков, проблеме исторической памяти и преемственности поколений.

ЗАДАНИЕ 1.

Расположите в хронологическом порядке:

а. Куликовская битва

б. Битва на реке Воже

в. Разорение Москвы Тохтамышем

г. Битва на реке Пьяне

ЗАДАНИЕ 2.

Как связаны между собой следующие события:

смотр войск в Коломне, Куликовская битва, праздник Успения Богоматери, праздник Рождества Пресвятой Богородицы,

строительство Рождественского монастыря в Москве, возведение в Москве храма Всех Святых на Кулишках?

ЗАДАНИЕ 3.

Подойдя к Дону, князь Дмитрий Иванович держал совет с военачальниками: Что делать? Переправляться ли за Дон или ждать противника на этой стороне? Мнения разделились.

Приведите все возможные аргументы в пользу того или иного решения вопроса.

Как в итоге поступил князь Дмитрий Иванович?

ЗАДАНИЕ 4.

Определите, кто лишний в ряду:

Дмитрий Боброк, Сергий Радонежский, Мамай, Дмитрий Донской, Ослябя, Тохтамыш, Иван II, Щелкан, Тамерлан.

ЗАДАНИЕ 5.

Известно, что на Куликовом поле наряду с талантливым полководцем князем Дмитрием Ивановичем сражались не менее одаренные полководцы, которые "...стражу земли Русскые мужеством своим держаше". Назовите некоторых из них____________________________________

ЗАДАНИЕ 6.

В перечне подчеркните произведения, посвященные Куликовской битве:

"Домострой"

"Слово о полку Игореве"

"Повесть временных лет"

"Задонщина"

"Повесть о Тохтамышевом нашествии"

"Сказание о Мамаевом побоище"

"Житие Александра Невского"

ЗАДАНИЕ 7.

Заполните пропуски в тексте:

"В центре русской позиции стоял __________, на флангах - __________, впереди - __________, позади - __________; на восточной окраине , в Зелёной дубраве за рекой Смолкой, - __________ . Мамай в центре поставил __________, на флангах – __________

Около полудня поединок __________ и __________. русского и ордынского богатырей дал сигнал к сражению. Ордынские силы обрушили страшный удар на __________, полностью его уничтожили; но и сами потеряли много воинов. Затем ордынцы набросились на __________

Прорвались к стягу великого князя. На помощь пришли брянские, владимирские и суздальские дружины. __________ полк устоял.

Не удалось Мамаю сломить и правый фланг русских. Он перенёс удар на левый их фланг. Сюда смерчем налетели конные ордынские полки, и русские начали медленно отступать к Непрядве. Враг рвался вперед, отбросил и __________, начал обходить __________, стремясь к переправам через Непрядву.

Наступил критический момент сражения, и в бой неожиданно для ордынцев вступил __________. князя Владимира Андреевича и Дмитрия Михайловича Боброка. По призыву Боброка свежая русская конница, вихрем вырвавшись из дубравы, обрушила удар на врага во фланг и в тыл. Ордынцев, смятых и разгромленных, охватила паника. Их конница бросилась бежать. Войско Мамая перестало существовать, а сам он бежал в Крым и там погиб."

ЗАДАНИЕ 8.

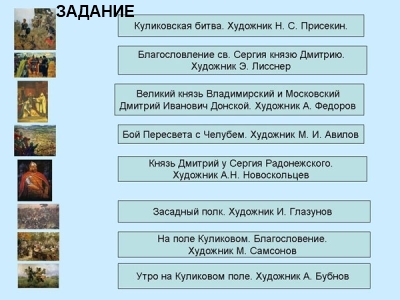

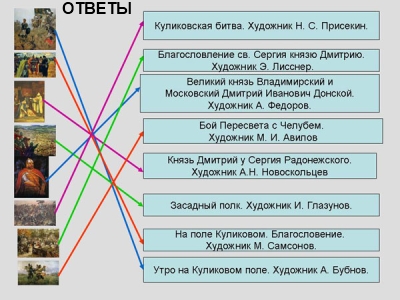

Работа с иллюстративным материалом. Приведите в соответствие (или вставьте подписи к картинам):

1 2

2 3

3

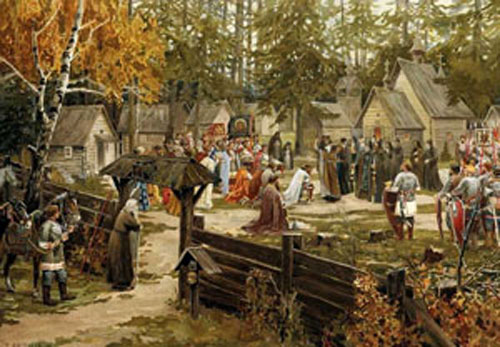

1. Утро на Куликовом поле. Художник А.Бубнов;

2. На поле Куликовом. Благословление. Художник М.Самсонов;

3. Князь Дмитрий у Сергия Радоженского. Художник А.Новоскольцев

4 5

5

6

4. Засадный полк.Художник И.Глазунов;

5. Великий князь Владимирский и Московский. Художник А.Федоров;

6. Куликовская битва. Художник Н.Присекин

7

8

7. Благословление св. Сергия князю Дмитрию. Художник Э.Лисснер;

8. Бой Пересвета с Челубеем. Художник М.Авилов

По картине художника М.И.Авилова "Бой Пересвета с Челубеем" (ил. 8) можно предложить ученикам

дополнительные вопросы:

1. Какой момент сражения изображен?

2. Назовите элементы вооружения русских воинов в XIV веке? Каково их назначение?

3. Что вам известно о русском воине Пересвете?

4. Чем закончился поединок? Какое значение для русских войск он имел?

5. Привлекая полученные знания о Пересвете, найдите на картине историческую неточность?

ЗАДАНИЕ 9.

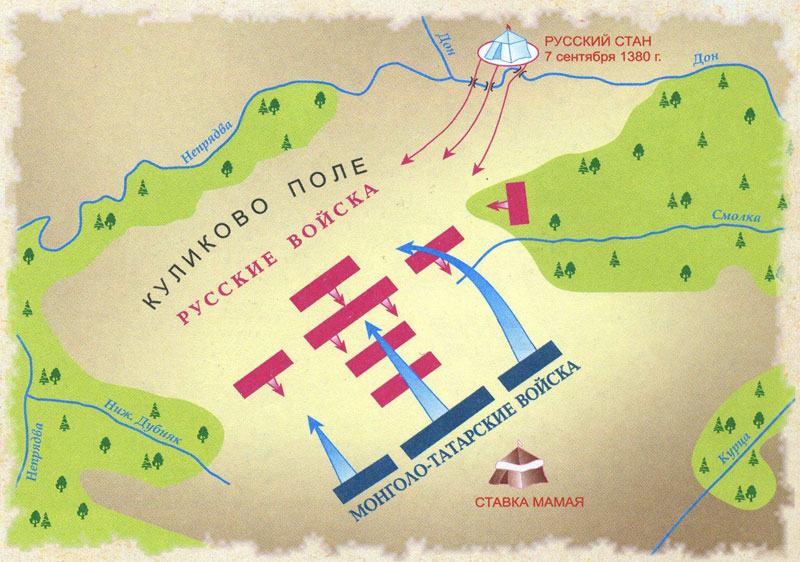

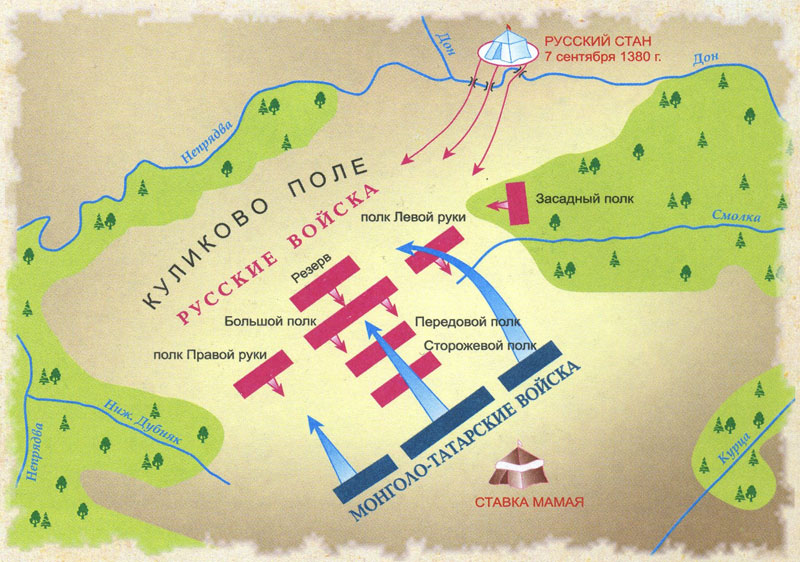

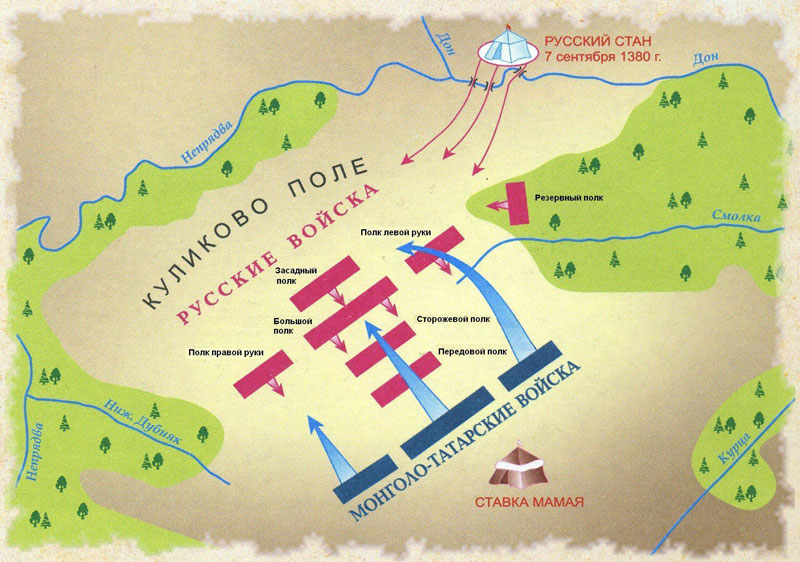

Работа с картой-схемой "Куликовская битва". Можно предложить ученикам три варианта:

а) Из предложенных карт (№№ 2 и 3) выбрать правильную и прокомментировать ее;

в) Найти намеренно допущенные в карте-схеме ошибки (работа с картой № 3);

с) Подпишите расположение полков русского войска (работа с картой № 1).

Карта № 1

Карта № 2

Карта № 3

ЗАДАНИЕ 10.

Итоги и историческое значение Куликовской битвы. Продолжить перечень:

1. На Куликовом поле сражалось единое русское войско, а не разрозненные как прежде полки;

2. __________________________________

3. __________________________________

4. __________________________________

ИЛЛЮСТРАЦИИ

Куликовская битва в творчестве художников

1. 2.

2.

1. Поединок. Художник М.В.Васнецов;

2. Куликовская битва. Художник М.В. Васнецов;

3. 4.

4.

3. К Куликову полю. Художник Е.И.Данилевский;

4. Преподобный Сергий Радонежский благословляет московского князя Дмитрия Ивановича на битву с Мамаем. Художник А.Кившенко;

Рисунки из книги С.Рождественского "Куликовская битва" (Санкт-Петербург, 1874)

5. 6.

6.

7. 8.

8.

5. Русское войско готовится к битве с татарами на Куликовом поле;

6.Поединок инока Пересвета с татарином Телебеем;

7.Дмитрий Донской раненный под деревом;

8. Дмитрий Донской объезжает Куликово поле после битвы.

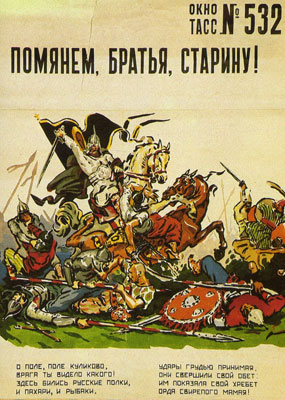

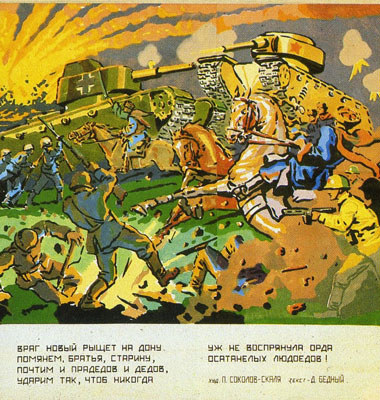

Плакаты периода Великой Отечественной войны

Рисунки-реконструкции О. Федорова